あれとこれが繋がってるんだ!

パズルの答えがやっとわかった!ようやく前へ進める!

あれも、これも、ぜんぶ、すべてが繋がっていることが、理解できる...

これはLorelei and the Laser Eyesクリア後感想文、あるいはレーザーアイ実在派によるテスタメントです。

美しいパズルの迷宮の裏で蠢く悪意、ゲームというメディアの出力を最大限にして放つ閃光の輝きをお伝えできれば幸いです。

- (注意事項)

- 謎の女について

- 謎解きメモ

- 記憶の電話

- プレイ記録:1963

- My favorite Scene

- My favorite Hint

- My favorite Puzzle

- 参考文献

- プレイ記録:2014

- アメリカの面影

- 贋一ドル札の謎

- ゲーム、ゲーム、ゲーム!

- 反復

- レーザーアイは存在しますか?

- (注意事項2)

- 混濁のゲームメディア

- 蠢く迷宮、蝕むフィクション

- LとRの結末、誰がための迷宮

- プレイ記録:1847

- レーザーアイは存在する

- お別れ

(注意事項)

以降、エンディングまで容赦なくネタバレを含みます。

パズルアドベンチャーというゲームの性質上、本ゲームを未プレイ・未クリアの場合、以下の文章はあなたが得るはずだった体験、抱くはずだった感想を大きく毀損する場合があります。ご留意ください。

未プレイの方はこちらの紹介記事をご覧ください。

また、本文内に出てくる地名は実在の国・地域とは一切関係ありません。

謎の女について

最高に格好いい謎の女になりたい、といういままで考えたことのない欲求を叶えてくれたので非常に満足。

なにも入らないような小さなバッグ片手に、洋館をすたすたとクールに歩ける!大きいサングラスをかけて表情が見えないのもいいし、足元がヒールじゃないのも、やたらと歩くゲームだからこそリアルさと安心感があっていい。

目・視点をテーマとするゲームとして、オールドスタイルなノワールに欠かせない「眼差される謎の美女」であり、ゲームの主人公として「真実を眼差さす探究者」であり、アーティストとして自らが「眼差しを作り出す創作者」でもあるという、非常にモダンで批評的な立ち位置であるのもいい。

謎解きメモ

プレイ中・クリアした人は#LORELEIANDTHELASEREYES_Notes で、メモという脳内を晒そう。

#LORELEIANDTHELASEREYES_Notes

— ashi_yuri (@mattakushiranai) 2024年5月23日

Lorelei and the Laser Eyesのメモ、タグ付けても付けなくても流してくれると私が嬉しいです。

いろんなひとのメモが見たいので... https://t.co/9umdjwv0hQ

記憶の電話

時間は場所として記憶され、番号として数字へと還元される。

すなわち時間とは隠された暗号である。

ローレライの過去も愛憎まつわるごたごたも、はぐらかすばかりでほとんど具体的な話はしない本作だけれど、電話での対話シーンだけはローレライの個人的な思いや過去が感じられてよかった。

プレイ記録:1963

Lorelei and the Laser Eyes 1日目 https://t.co/Swapw0x9Ap

— ashi_yuri (@mattakushiranai) 2024年6月4日

Lorelei and the Laser Eyes 9日目

— ashi_yuri (@mattakushiranai) 2024年5月25日

それでは、永遠の去年の中で会いましょう

Steamレビューに加筆した紹介を書きました。

本作は非常に美しく謎めいた悪夢のような『パズル』に耽溺するゲームです。

好奇心のある一人でも多くの方が、この迷宮に迷い込むことを願っています。https://t.co/hXlYMoNz1B

Lorelei and the Laser Eyes 6日目

— ashi_yuri (@mattakushiranai) 2024年5月22日

進捗ほぼなし

パズルより労働が重く私の頭を覆う……

すなわち、金と時こそすべてのパズルを解く鍵といえるだろう。

『私はこの理論を発見したことで、ゲームを完全攻略できるようになった』 pic.twitter.com/IPHaY76jIZ

Lorelei and the Laser Eyes 3日目

— ashi_yuri (@mattakushiranai) 2024年5月19日

後半戦

むずかしい謎が解けてうれしい!という気持ちと、こんなあやしいメッセージと頭脳労働を何度も反復させられたら頭が変になるのでは…?という不安が混交する大変素晴らしいパズルゲームです。

迷路、パズル、暗号、パズル、記憶、パズル、パズル、パズル... pic.twitter.com/dBYh2cjQBC

My favorite Scene

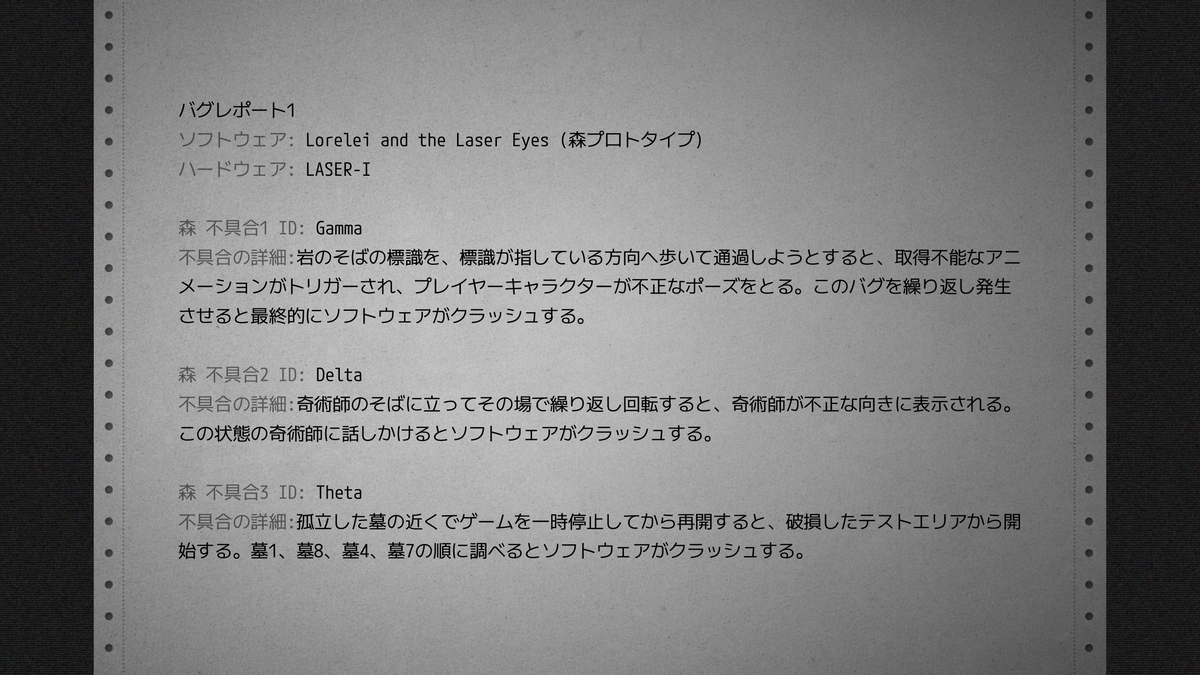

→PS1風ゲーム内ゲームでのデバッグ作業

なにをやらされてるのか意味不明で不気味楽しかった。デバッグの名のもと、特定の変な行動を入力して自分(ローレライ)をバグらせるの、ゲームを通じて自らおかしくなる儀式を強制的に体験させられているようで怖い。

墓や部屋番号で、まわりでずっとあの年号が反復しているのも呪いの暗号みたいで怖い。人格あるプレイヤーキャラクターが、急にゲームのオブジェクトに強制移行するのも怖い。しかもそれを自分で再現しているのも怖すぎる。

なんで?なんで自分のことバグらせたの?

Unity製ゲームおなじみ、T字バグ

そのほかバグ発生シーンはすべて不穏でお気に入り。

バグの中だけが真実の居場所。

My favorite Hint

→Renzoが奥の部屋に隠していたヒント。

過程も結論もぜんぶおかしい。

パズルを解いて、迷路頭たちと対峙して、脚本のページを全て集めてもらえる報酬がこの破綻した文章であること、面白すぎる。

ヒントとして、いろいろな場所に繋がっていく優秀な存在であるのも可笑しい。

そして、ぜんぶおかしいことがわかった。

年号は数字、数字は金銭。金銭を生むのは言葉も同じ、ならば言葉も計算できるはず。私はこの理論を発見したことで、このゲームを完全攻略できるようになった。

合言葉の方程式

我々はみなアメリカ人であると仮定する。アメリカ人はみな英語を解する。なので...

結論

私たちはホテルにいるのではない。

私たちは去年に戻ったわけではない。

私たちは去年の空間の中にいる。

その空間はLASERの目でのみ見通せる。

My favorite Puzzle

→1847年を生きる過去の女、レナーテの赤い迷路の奥へと繋がる暗号

もう一度資料をじっくり読み込みなおして、ようやくわかった。さっきの気味の悪いデバッグ作業で手に入れたログが、赤い迷路を解くキーワードだったんだ!

やっと繋がった。やっと先に進める。謎が解けてうれしい!

なんで?

2014年のあやしいローポリゲームのデバッグレポートのIDが、1847年の迷路の暗号の答えになっている?

なんで、そんなものが繋がってるんだ?

私はいったいなにを繋げた?

参考文献

公式ツイートやインタビュー記事のとおり、たくさんの参照作品を持つゲームなので、好きな作品から少しだけ紹介。

Our inspirations and references for Lorelei and the Laser Eyes. Can you name some? pic.twitter.com/BDbLu5ricZ

— Simogo (@simogo) 2024年1月9日

映画「去年マリエンバートで」

監督アラン・レネ、脚本アラン・ロブ=グリエ、服飾がココ・シャネルと、脚本・構成・撮影・演出・出演者などすべてがあまりにも贅沢な映画。人工的な美しさや謎めいた芸術性により、映画史に燦然と輝く傑作である。

前衛小説ヌーヴォーロマンの旗手たるロブ=グリエの脚本は単線・直線的な語りとは離れ、過去の恋愛と事件の記憶を、執拗な反復構造を用いて時間と視点を自在に操りながら語る。

映画からの引用は各種モチーフから作品構造まで多岐にわたり、ホテルの外観、「去年」というキーワード、同じモチーフを繰り返す反復構造、過剰なまでの美的趣向など、本作に多くの影響を与えているのが見て取れる。

同時にこの映画は、俳優たちの個性を徹底的に排し、人間を含めたすべての要素を映画の素材として扱うことに徹して作られている。そこにあるのは、人間性を剥奪することで達成される一種の残酷な美だ。

さらに、男が女へ過去について語り続けるこの物語は、芸術という営為自体が持つ「創作者」が観客へ「物語=フィクション」を一方的に作りあげ、語ることの暴力を作品のなかに潜ませている。

この映画に潜む非人間性・暴力性は、同じく『純粋な』芸術・創作をテーマとする本作においても、美しく暗い影を落としている。

アラン・ロブ=グリエ「迷路のなかで」

「去年マリエンバートで」の脚本を担当した、フランスの小説家ロブ=グリエの作品。

直接の参照作品ではないけれど、執拗な反復構造や語り方に共通する部分が多いと感じたので挙げる。タイトルもそのままローレライのテーマと同じ。

先ほどのマリエンバートをはじめ、ロブ=グリエの反復構造を多用した作品のふしぎな魅力については、「迷路のなかで」の翻訳者である平岡篤頼氏の解説がわかりやすい。同じ反復構造の語りを用いるローレライの魅力についても、当てはまる部分が多いのではないだろうか。

実はこの一節は、すべてそれまでに一度以上出てきた言葉や情景や仕草の新しい組み合わせにすぎないということである。(中略)

作者はここで兵士の幻覚を≪描こう≫としているのではなく、すでに使った要素を新しく組み合わせることで、幻覚の外観を合成し、それによって読者の内部に幻覚を生じさせようとしているのだと言える。記述するのではなく、幻覚を現出させようというのだ。(太字は引用者)

PS1時代のサバイバルホラーゲーム

バイオハザードのいらいらパズル

みんな大好きサイレントヒル

プレイ記録:2014

Lorelei and the Laser Eyes 2日目

— ashi_yuri (@mattakushiranai) 2024年5月18日

パズル苦手だけれどなんとか半分まで。

解けない謎<解ける謎+新しい謎 というバランスで進めてるが後半どうなるやら…

具体で象徴的で反復するイメージの迷宮を謎に包まれぐるぐるしてるの楽しいね。この構造自体がパズルの解法になってるのもうれしい。 pic.twitter.com/hJzaq9YdhA

「0号線沿い、悲しみと恵み」

— ashi_yuri (@mattakushiranai) 2024年1月27日

馬を埋めること

Kentucky Route Zeroに関する米ゲームメディアの記事を読み、とても感銘を受けたので日本語へ翻訳しました。

アメリカにおいて本作が持つ意味、そしてKRZに流れる感情を哀切に表した、悲しく美しいコラムです。https://t.co/RIBm9FNj2F

Lorelei and the Laser Eyes始め

— ashi_yuri (@mattakushiranai) 2024年5月17日

なぞの女になって、暗く静かで不安げなホテルで淡々と謎を解きながらひたすら進んでいくの非常にいい。難易度は1/4程度の今のところ謎解き苦手民でもなんとか。

Sayonara Wild Heartsの開発元で、Annapurunaパブリッシングで、翻訳もしっかりなので続きも期待 pic.twitter.com/ddAPAVoeI6

Lorelei and the Laser Eyes 4日目

— ashi_yuri (@mattakushiranai) 2024年5月20日

進捗率87.0%

パズルにも慣れてきてもうすぐクリアできそう!

解けたパズルを通しておかしな思考が流れ込み、終わらない廊下を歩くのも、またあの暗号を見なければならないのも、1ドル札を拾うのも、ぜんぶ怖くなってきたのだけど... pic.twitter.com/cwIFcA97gF

アメリカの面影

それは、コーヒーが薄い国

謎めいた強大な力を持つ国

夢と魔法の国

金に取り憑かれた国

みんなが英語をしゃべる国

アメリカ人はみな英語を解する』

そして、あなたを狂わせた国

ロサンゼルス、1963年1月2日

最近、Nero氏が自分の「プロジェクト」に関して皆様に仕事の契約を持ちかけているという情報が寄せられています。我々はNero氏に対しても、彼が「プロジェクト」と称する件についても、昨年末から一切関与しておりません。

(中略)

ご注意ください。

Robert Sidney

(「Robert Sideney」と署名された手紙、1963年1月2日より)

■■■■■■■:制作会社から彼に電話がかかってきた頃から、だんだん精神状態が悪い方へ向かっていったようです。

(供述調書より)

男:おや、どなたに電話していたんです?奇術師ですか?あの男に私のことで嘘を吹き込まれませんでしたか?

女:いいえ、おばに電話してたの。ちょっと用が__

男:アメリカに?

(失われた脚本のページより)

贋一ドル札の謎

うきうきと集めていた一ドル札ももう怖い。

そもそもなぜ中欧のホテルのあちこちに、ユーロやマルクでなくて、ドル札が落ちてるんだ?

アイテム説明にはアメリカへの皮肉じみたことが書いてあるし、しかもただの金じゃなくて1963/1/13に発生したR・N氏の死亡事件「630113RN」に関連する贋札のオリジナルだって?

誰もいないホテルで、そんなもの集めてほんとに大丈夫なの?

(アイテム説明)

色々なところで拾った。どの紙幣も必ず、表側の大統領の肖像に黒インキで(カートゥーン調のネズミの耳と前歯と鼻が)落書きしてある。どの紙幣にも乾いた赤い液体がこびりついている。裏側の「プロヴィデンスの目」はその赤い液体で意図的に丸く囲んである。

こういう落書きがされた1ドル札は、北欧ではかれこれ40年以上も流通し続けている。以前は事件「630113RN」と関連があると考えられていたが、おそらく大半は無関係な「模倣犯」たちが真似て作ったものだろう。「オリジナル」と確認されている者は、これまでにちょうど100枚見つかっている。

まあ、アイテム説明欄ははじめからおかしいけどね。

けれど、金とは力である。

とにかく金を集めなければならない。

真実を見つけるには、偉大な芸術作品を作るには、莫大な金が必要なのだから。

ゲーム、ゲーム、ゲーム!

いつの時代のゲームの中にもローレライはいる。

アーケードスタイルのレトロアクションに。

なつかしいテキストアドベンチャーに。

いにしえの推理ミステリーADVに。

2000年代風サバイバルホラーに。

2014年に死んだ女の記憶を再現するという名目でSimogoが開発した3Dパズルアドベンチャーのなかに。

『ようこそ』

反復

もうなんど繰り返したろう?

パズルを、迷路を、あの暗号を。年号、男と女、創造者と被造物、芸術に取り憑く魔物、忘れられた犯罪、過去を偽るための物語。真実を見るのは両目ではなく、やがて開く第三の目。

必死にパズルを解き、迷路をたどることで繰り返し出会い、少しずつ繋がっていく。やっとすべてが繋がった。今ならすべてがわかる。

すべて仕組まれたゲームだったんだ。私は操られていたんだ。

つまりローレライとは、プログラムを通じて操作するデータポイント。

だから、私はパズルを通じて操られていただけ。

だから、どこにもたどり着けない。

迷宮に出口はない。

レーザーの眼だけが迷宮の最奥を、真実を照らす。

そう、ここは去年のホテル。

Hotel Letztes Jahr → Hotel Last Year…

We are not in a hotel.

(私たちはホテルにいるのではない)

We are not in "last year".

(私たちは「去年」にいるのではない。)

We are in "THE last year"

(私たちはあの「去年」の中にいる。)

and this in only seen through "LASER" eyes.

(それを見ることができるのは、『レーザー』の眼を通してだけ。)

レーザーアイは存在しますか?

(注意事項2)

以下は、陰謀論やオカルトなどの強い思想・考えに脆弱なものを持つ個人の視点からの感想です。「Lorelei and the Laser Eyes」という作品に憑りつかれた一個人の話として読んでいただけると幸いです。

混濁のゲームメディア

あなたの選択はゲームの結末を変えない。

ゲームを遊び選択した体験そのものが、あなたを変容させるのだから。

自分にとって本作の魅力は、パズルゲームとしての完成度や記憶をめぐる男女の謎めいた物語という要素以上に、ゲームというメディアにどのような表現が可能で、ゲームプレイを通じてプレイヤーになにをもたらすのかという体験であり、その点で本作は、自分が今まで味わったことのない稀有な体験を与えてくれた作品だったと思う。

不穏なフィクションとして本作の好きな部分は書ききれないけれど、以下順不同に。

色彩演出

白と黒と赤に絞られた色彩は、ゲームの導線として機能するとともに、意図的で非現実的なこの舞台が記憶から作られたフィクションであることを常に意識させる。赤いペンキを塗りつけた白黒映画のように。

物語

本作の記憶の物語は、プレイヤーが感情を乗せて理解しやすいなめらかで一直線なストーリーテリングとは異なり、ずっと矛盾しちぐはぐだ。

文書やパズルやRenzoとの対話により示される物語は思わせぶりな要素ばかり多く、それぞれが勝手に話す過去のつなぎ目は不自然で、まるで切断面の目立つ剥製のよう。情報はひとつの焦点を結ぶことはないまま、乱反射し拡散し続け、幾重にも重なるパズルやマップ同様に迷宮となり、プレイヤーを惑わせ幻覚を生じさせる。

つまり、ローレライという作品の物語について考えることは、迷宮をさまようことと同義だ。

他メディアからの引用

単線的なストーリから常に逃れようとする物語の語り方は、複数メディアの引用に負う部分が大きい。

「去年、マリエンバートで」をはじめ、映画、小説、音楽、現実に存在する服飾やロケーションなどから貪欲にモチーフを取り込むことで、作品としての格調とリアリティを高める。さらに本作は、映画や小説が挑戦してきた高度なフィクションの技巧を利用して、虚実を判然とさせないままイメージの迷宮へと誘い込む複雑な語りを達成している。

そこにあるのは、過去の遺産を流用して作られた、絢爛な記憶であり迷路でありゲームであり...

(小説「迷路の中で」解説・再掲)

実はこの一節は、すべてそれまでに一度以上出てきた言葉や情景や仕草の新しい組み合わせにすぎないということである。(中略)

作者はここで兵士の幻覚を≪描こう≫としているのではなく、すでに使った要素を新しく組み合わせることで、幻覚の外観を合成し、それによって読者の内部に幻覚を生じさせようとしているのだと言える。記述するのではなく、幻覚を現出させようというのだ。(太字は引用者)

ゲームと時間

同じくゲーム作品として、本作は過去のゲームも貪欲に取り込む。

「Mystery House」「ゼルダの伝説」などアクション・ミステリーアドベンチャー黎明期のゲーム、「バイオハザード」「Killer7」などサバイバル・パズルアドベンチャー拡大期のゲーム、そして2024年の3Dパズルアドベンチャーゲーム。

各時代特有のパズル・脱出ゲームの断片を組み込み、インタラクティブに体験をさせることで、本作は自らの起源を示すとともに、ゲームを通して時間の経過を体験させる。同時にそれは、プレイヤーの体験が事実や真実ではなく仕組まれた「ゲームにすぎないこと」を何度も確認させる行為でもある。

そしてもうひとつ、ローレライは過去にSimogoが作り上げたパズルゲーム「ilomilo」「SPL-T」のアーカイブでもある。この迷宮は、ほんとうに大切な記憶を保存している保管庫となっている。

ilomilo(公式動画がなかったためプレイ動画から)

SPL-T

I did it. I broke 1,000,000 points in SPL-T, a 7 year old iOS game (and I think 1 of the 2 best endless puzzle games on the platform.)

— Jonathon Becker (@mangosquash) 2022年10月23日

Thanks for the timeless great game @simogo! I am retiring. pic.twitter.com/ldRLCpYc7c

パズルゲーム

なにより本作の白眉は、パズルゲームの手法を用いてプレイヤーの頭のなかに迷宮を築き上げる手腕だと考えている。

詳細について、次項で述べる。

蠢く迷宮、蝕むフィクション

「真実」が恐ろしいのではない。

「真実を理解すること」が恐ろしいのだ。

「Lorelei and the Laser Eyes」は、迷宮に点在するパズルを解くことで、プレイヤーの頭のなかに迷宮を作り上げるパズルゲームだ。

本作のパズルは数や種類が多く、どれも雰囲気よく練られている。簡単な四則演算や視点の変更ができればそれぞれのパズルはシンプルで小さく完結するため、パズル愛好者以外にも意外と間口が広い作りともいえる。

本作が難しいといわれるのは、パズルそのものというより、ゲーム自体の導線や目的が意図的に不明確にされ、プレイヤーは常に自分が何者で何をすればいいのか不明瞭な立場に置かれることにある。

高難度として評価される本格パズルゲームと比較すると、本作のパズルには論理の一貫性から生じる深み、ルールの展開により生じる驚き・拡張性はほとんどない。その代わりに、取り澄ました館をよく観察して付近の情報から推測し、偏執的に繰り返されるキーワードからヒントを見つけ、連想により思いもよらないものが繋がることで、パスルが解けていく悦びがある。ずっと同じ暗号に囚われながら。

「Lorelei and the Laser Eyeys」という不明瞭な世界を理解し、謎を解くのに必要な鍵は、すべてのパズルと世界の裏側にあるキーワード「暗号」を見つけることだ。

暗号解読とは、他者から見たら何もないはずのところに規則性・意味を見出すこと。本作では、資料の中に繰り返し登場する特定の年号と数字やLとRを冠する名前と記号など断片的な物語のキーワードから、連想を繋げ、パズルの裏側にある法則を推測することでもある。暗号により、まったくべつの場所で拾った資料が繋がり合わさり、プレイヤーはパズルを解いて先へと進めるようになる。

そのため、プレイヤーはヒントとなる資料をしっかりと読みこむ必要がある。けれど鍵を手に入れ、扉を開き、探索を進めるほど、作品が開示する資料の内容はだんだんとおかしくなっていく。

迷宮の資料が語りかけてくるものは、芸術を冠した破壊行為の肯定や鑑賞者への激しい罵倒・憎悪、爛熟した芸術至上主義、アメリカを象徴とする拝金主義への皮肉と嘲笑、誇大妄想的アート系オカルト秘密結社、夢想と脚色が入り交じる殺人と事故の記憶。はじめに抱いていた作品への謎めいて優雅な印象は、徐々に危険で不穏なものへと変わる。少しずつパターンを変えながら繰り返し現れるこれらの記述は、過剰に反復的かつ被害妄想的で、ときに陰謀論者の妄想のようにも見える。

だがパズルを解くためには、これらの奇妙な資料を読み込み、暗号を見出し続けなければならない。

何度も同じ答えを求めるパズルを解いていくうちに、プレイヤーはなにも手がかりがないように見えた謎解きを、最初よりずっと容易に理解できるようになっていることに気づくだろう。暗号というあやしい種が自分自身の中へ刷り込まれ、根付いていることに。

ローレライの迷宮のなかで「暗号を見つけること」は、喜びでもあり恐怖でもある。

一見難しいパズルを解いていくことは達成感や特別感、そして難しいパズルが解けたという優越感、さらに自分は特別という選民意識を与えてくれる。世界の裏側にある規則たる暗号を理解した者と理解しない者の間では、世界の見え方が決定的に違うのだから。

そのとき真実を開くための暗号は、狂気の徴へと変わる。一見関係のない資料の中にあやしい符号を見出し、勝手に連想を繋げ、「答えを見つけ」つづけるプレイヤーは、はたから見れば奇妙な暗号に取り憑かれたおかしな人だ。えてして高難易度パズルゲームは部外者にはオカルトめいてみえる要素が入り混じるけれど、本作ではパズルがもたらしてくれる楽しみと喜びを意図的に利用し、不穏な物語に結び付けようとする。

ローレライにおけるパズルとは、プレイヤーを変容させるための装置であり奇術である。

不明瞭で先の見通せない迷宮は、パズルを餌に、危険であやしい物語の断片をプレイヤーの頭へ強制的に流し込み、パズルを解く無邪気な楽しみを徐々にあやうい陰謀や選民的芸術至上主義に彩られた優越感・高揚感にすりかえていく。プレイヤーは迷宮へ踏み込むほど、与えられた情報の断片から勝手に整合性のとれる物語を組み立てようとして失敗し、答えのない幻覚の迷宮を嬉々として自分の頭の中に作り上げる。

この作品には、いわゆるホラー要素もジャンプスケアもない。だが、パズルゲームを通じて、自らいかがわしく陰謀じみた物語にからめ捕られ、思考パターンを少しずつ変容させられる恐怖が潜んでいる。

LとRの結末、誰がための迷宮

最後に明確な答えがほしかった?

それとも労わってほしかった?

「レーザーアイは存在しない」って、あなたは本当にそれでよかった?

作品の舞台となる迷宮は、寡黙で優雅であるとともに、不安と悪意に満ちている。

理解されなくとも輝かしい最高傑作を生み出すことを望んでいたローレライの芸術への羨望は、不幸な事件により唐突に終わりを迎える。ここは芸術家としてのキャリアを、己の人生を閉ざされてしまった者が、過去と過去の芸術の残骸から造り出した未来のない迷宮だ。迷宮とはパズルゲームの舞台であるとともに、登場人物たちの過去を映し記憶や感情を語りかける場所でもある。

散りばめられたテキストとパズルがもたらす感情、『真実』がつかめない不安と倦怠、大衆への軽蔑、過去への罪悪感、未来への恐怖などの様々な負の感情は、プレイヤーとローレライを感情的に同調させ、共感を呼び、あやしげな物語へと誘い込むためのモチベーションとなる。

そしてプレイヤーは、ローレライというキャラクターを操作することを通じて、パズルだけでなく物語の面からも、不安や閉塞感のなかで疎ましい世間への怒りや倦怠、そして諦めを培い、やがて現実を唾棄し、陰謀論・オカルトなどの強い思想に嵌まり込んでいく人間の思考の流れを追体験させられる。(これ以外にも様々な体験があるけれど!)

それは現実にも侵食している危険な思考だ。ローレライにおける恐怖と魅力が渾然一体となる特異なゲーム体験は、フィクション以外の手法で描くにはかなり危ういものを根底に置いている。ここにある陰謀的な発想は、いまこの時も現実に倦んだ世界中の多くの人の頭を侵し、惑わせ、繁殖する、危険で魅惑的なフィクションの手法でもあるのだから。

このように、本作は断片的な情報開示をパズルと有機的に組み合わせることで、異色で悪意に満ちた魅力的な体験を与えてくれる作品といえる。

パズルゲームをはじめ複雑な技巧を用いて達成した迷宮、そして迷宮が見せる広大な幻覚と比較すると、最後の結末はオーソドックスでぶれのない物語へと収束したように思える。示唆された多くの要素をひとつの回答にまとめて、最後にプレイヤーへゲームの報酬として与えることは、本作のパズルゲームとしての良心なのかもしれない。

たとえその答えが、ずっと迷宮≒ローレライが各種テキストで叫び続けてきた「偉大な芸術を作り上げたい」というメッセージとは正反対のところに着地したように思えたとしても。

最後に明かされるローレライとレンツォの顛末、そしてエンディングについての自分なりの見解は下記の記事でまとめて書いた。

(2025/7/12追記)

本作のメタフィクション作品としての新しさ・現代性について下記記事の後半に記載しました。本作の文芸的側面にご興味ある方はどうぞ。

アラン・ロブ=グリエ「反復」とLorelei and the Laser Eyes

LとR

現実をはなれた迷宮の中で、時間は錯綜し、因果関係は互いに絡み合う。LoreleiとLorenzoとRenateとRenzo、LとRの記号的な文字を冠する4人は、ゲームの中で意図的にかき混ぜられ混同して語られる。

「第三の目」シナリオと「失われた脚本」にもっとも顕著なように、4人の持つ様々な属性、関係、事件、感情は反復し、ずれながら重なり合う。銅像により象徴される芸術家、創作者、奇術師、夢見人という役割もまた多層的な物語の中でシャッフルされる。迷宮のもたらすモチーフにより繋がれた彼らは、4人ともみな作り手であり、語り手であり、観察者であり、被造物であり、お互いの物語を創り偽り語り語られる。

過去の創作物だったはずのレナーテとロレンツォがローレライと変わらぬ世界に存在しているように描かれること、ローレライが被造物たちにだんだんと浸食されていく感覚こそが4人を分かちがたく繋ぐ。迷宮はローレライひとりではなく、不可分な4人のLとRにより構成されているともいえる。

エンディングでレナ―テとロレンツォのふたりは「偽」の存在として確定されるが、本来的にはローレライも同様に存在しない「偽」のキャラクターではないのだろうか。当たり前だけれど、ゲームの中の誰もが作られた虚構の存在にすぎないし、それはフィクションであることを強調する作品中で繰り返し示されている。

そして「偽(フィクション)」であることは、迷宮の中では「存在しないこと」を意味しないのだから。

同様に、操作する・操作されるというプレイヤーとローレライ間の関係も一方的に峻別できない。プレイヤーはローレライを操作しているようで、ゲームの作り手から与えられるパズルを解き、情報とパズルにより不安や混乱を与えられることで、頭のなかに迷宮を作り上げるように操られているともいえる。

「Lorelei and the Laser Eyes」が与える様々な混濁の中で、操作するプレイヤーは操作されるローレライという被造物と重なりうる。単なる観察者だったはずのプレイヤーもまた、繰り返す暗号を通して頭のなかに迷宮を作りだされて、いつのまにかパズルと物語の迷宮に繋がれている。迷宮をさまよい続けているのは、ローレライであり、ローレライを操作していたはずのプレイヤー自身だ。

その場所はSimogoが作りだしたローレライのための、あなたのためのパズル。

気づけばおかしな奇術を見せられたように、あなたは迷宮に、存在しないあの「去年のホテル」にいる。

あなたは動揺して階段を駆け上がり、駆け下りるだろう。そして気がつくと私の部屋にいるだろう。私はそこにいない。初めからそこにいたことなどない。私は本物の1963年にいる。

(失われた脚本 最終頁より)

プレイ記録:1847

ローレライとレーザーアイ よもやま話1

タンポン

Polygonの開発者インタビューによると「女性はふつう常備してるから」というキャラクターの日常演出のためだけに存在しており、ほんとにアイテムとして使い道はないらしい。

Lorelei and the Laser Eyes’ best item is its tampon - Polygon

"Lorelei and the Laser Eyes" 8日目

— ashi_yuri (@mattakushiranai) 2024年6月13日

ED曲「Radio Waves」の歌詞について

終わらない謎

※クリア後に読むことを推奨https://t.co/5aMb93dGqH

ローレライとレーザーアイ よもやま話4

— ashi_yuri (@mattakushiranai) 2024年6月20日

作品と鑑賞者の距離

プレイヤーをヒントの少ないパズルで突き放したり、信頼してるように見せかけたり、急にアートを理解しない愚か者めと罵倒したり、最後にむやみに優しくしたり、距離感の情緒がR氏と同様に不安定すぎる。

だから忘れがたいのだろうが... pic.twitter.com/iFsgyoFfpN

Lorelei and the Laser Eyes 7日目:クリア

— ashi_yuri (@mattakushiranai) 2024年5月23日

出口のない迷宮の中の真実を見つけに

たぶん自分にとって今年のベストゲーム。

パズルは苦手だし、たくさん苦労したけれど、それ以上のものを返してくれるゲームでした。

すばらしい作品をありがとう。

『この薔薇は貴方にこそふさわしい』 pic.twitter.com/mZVWDLNaLm

レーザーアイは存在する

Lの孤独と悲しみも、Rの情熱と狂気も、パズルに迷うあなたの不安と苦しみも、過去の記憶も嘘も真実も、誰のためでもない、ただ美しく謎めいたゲームのための素材

「レーザーアイは存在しない」、それがこのゲームが最後に与えてくれる『真実』だ。

さまよってきた迷宮は彼女(ローレライ)たったひとりが今際に見た、過去の幻影にすぎない。幾重ものパズルを解くことで嘘と真を選り分けたどり着いた真相は、ずっと妄想で己を塗り固め苦しみ続けてきた彼女をやさしく慰撫し、赦しを与えてくれる。もう迷宮を見ることのない彼女の眼はレーザーを発する必要はない。信頼を示す犬を傍らに、40年以上も記憶に強く憑りついていた彼(レンツォ)の手によって、その目はやさしく閉じられ物語は終わる。

『真実』という名の回答は、彼女と共に迷宮をさまよい謎解きに疲れたプレイヤーへの労りでもある。最後に与えられる明確な答えは、迷い続けた人々に対して十分な報酬と安心を与えてくれるだろう。

けれど自分は、目を閉じるそのやさしい手を貫くレーザーアイが、確かにこのゲームにはあったのだと信じている。

ゲームを通じて、ローレライが、ロレンツォが、レナーテが、レンツォが、クリエイターが、プレイヤーが、私たちが、見てきたもの、与えた苦しみ、受けてきた苦痛、終わらない混沌、蝕む狂気、そのなかに見えたもの、表現したもの、表現されたものは、すべて「存在する」。

「Lorelei and the Laser Eyes」はパズルゲームであり、パズルゲームを用いた表現の冒険であり、それを芸術という。

幾多の表現を貫くその光は、ローレライというたったひとり虚構のキャラクターの脳内に終わるものでなく、『真実』という単一の物語に収まるものではない。

それは、彼が、彼女が、不明瞭な世界で生を賭け求めてやまなかったもの。それは、さまよい続ける美しい迷宮の中でのみ光る閃光。それは、謎と美でプレイヤーを挑発し挑戦を引き出し、ゲームというメディアの力を最大出力にすることによってのみ放つことのできる光。

その光は、プレイヤーとキャラクターを、虚構と現実を、創造者と被造物を、過去と現在を、狂気と正気を、ゲームのあちら側とこちら側を射貫いて繋ぐ光。

レーザーアイは存在する。

Ending「Radio Waves」

どこでもない場所で いつでもない時間で

電波の中を漂って また会いましょう

これが私たちの終わりじゃない

電波の中を漂って また会いましょう

"Lorelei and the Laser Eyes" ED曲「Radio Waves」歌詞より(翻訳筆者)

お別れ

それではまた、真実から、未来から解き放たれた、永遠の去年でお会いしましょう。